「最近肩がこって大変。仕事忙しくて休めないし。肩が苦しいだけでなく、頭痛もしてくる。マッサージしても良くならないし、だんだんひどくなっている。どうすればいいんだろう」

肩こりはとってもつらい。

デスクワークやパソコン作業などが増えている現代、肩こりに悩む方は増えています。

そこで、どうして肩こりは起きてくるのか、どうすれば解消できるのか、おすすめの改善体操を、わかりやすくお伝えしいたいと思います。

今回の結論です。

- 肩こりは、同じ姿勢でいる時間が長いために、筋肉が硬くなって、血行が悪くなり、疲労物質が溜まっている状態

- 特に座って行う仕事が長かったり、猫背など姿勢が良くなかったり、運動不足だとなりやすい

- 肩に負担がたまらない工夫や、筋肉をほぐすことで、改善できる

痛みのない体でいることは、理想の体づくりに大変重要なので、今回も学んでいきましょう。

肩こりはどんな状態?

まず、肩こりがどうして起きてくるのかという事について、お伝えします。

肩こりは、筋肉が硬なって血行が悪くなったり、肩甲骨が背中にくっついている状態です。

特に、デスクワークや家事など、同じ姿勢で長い時間過ごしていると、肩周りの筋肉がずっと緊張してしまいます。

運動のように、筋肉が大きく縮んだり、伸びたりする動きだと、緊張しっぱなしにはなりませんが、同じ姿勢を保つために、肩や首、背中や腰の筋肉がずっとがんばって、疲労物質が筋肉内に貯まってしまい、血管を圧迫して重苦しい辛さを起こします。

また、肩甲骨が背中にくっついてしまうことも合わさって、関節も動かしにくくなります。

どんな人に多い?どうすればいい?

どのような状態だと、肩こりがおきやすいのか、どうすればいいのか、お伝えします。

肩がこりやすい要因1 前かがみの姿勢が長い

前かがみの姿勢が長くなればなるほど、肩への負担が大きくなります。

頭を支えるのが大変になるからです。

頭は体重の10%くらいの重さがあります。

体重60kgの方だったら、6kgくらいですね。

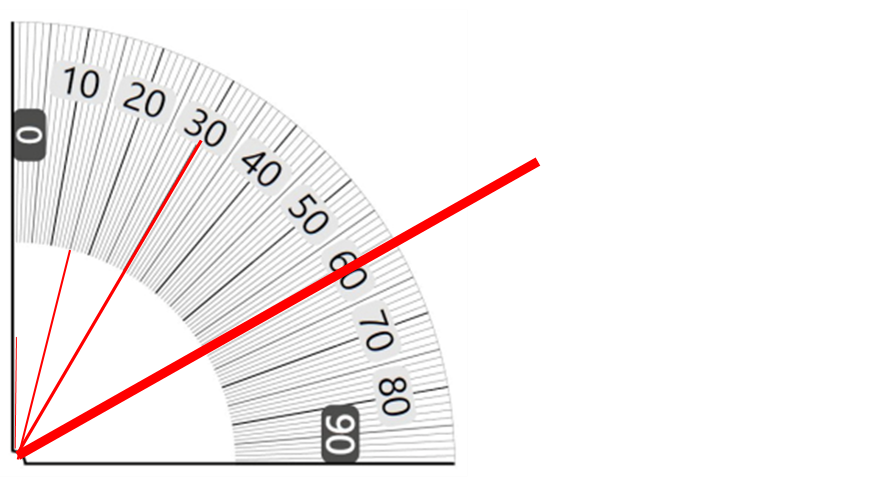

まっすぐ立つと、6kgが首にかかりますが、15°前かがみになると、2倍の12kgが首にかかることになります。

30°で約3倍の18kg、60°になると約5倍の27kgにもなります。

仕事のデスクワークや、食事の準備や洗い物等で前かがみになっていると、首や、支える肩に大きな負担になります。

また、私たちの生活に無くてはならないスマホを見ている姿勢も、前かがみの事が多いですよね。

加えて、立つ姿勢が猫背や巻き肩での方も、立っている時の肩への負担が大きいです。

私たちの体は、じっと同じ姿勢を15分続けると、血行不良が始まります。

本来、動き続けるようにできていますが、現代はじっとしている作業が多いために、血行不良・筋肉のこりが起きてきています。

- 姿勢をまっすぐにして、肩や首の負担を減らす

- こまめに姿勢を変えて、同じ筋肉の緊張が続かないようにする

猫背や巻き肩になっている方は、鏡を見て、耳・肩の先・腰・膝が一直線になるように立ってみましょう。

背中やお腹の筋肉をたくさん使えて、立ってるだけで運動になりますので、ダイエットにもおすすめです。

詳しくは、【猫背改善してお腹を凹ます効果的な5ステップ】を参考にしてください。

また、パソコンやデスクワーク等を全くなくする事はできないと思いますので、長時間の作業で、肩がこる前に、15分に1回、姿勢を変えます。

前かがみになっていたら、首の真上に頭を乗せるように、体を起こします。

自然な背骨のS字カーブができて、首だけでなく、背中や腰の苦しさもぐっと減ります。

また、頻繁にトイレに立ったり、歩いたりして、座りっぱなしにならないように工夫しましょう。

スマホを見る時は、顔の高さに上げるのも、首を守るのに役立ちます。

スマホを見る時に、操作する手と反対の手を、腕の下に入れて支えにすると、スマホを持つ手や肩も楽になります。

肩がこりやすい 要因 2 いつも同じ手で物を持ったり、同じやり方で作業を行う

自然と決まった手でバックを持ったり、同じ方の肩にかけたりという事は、よくあります。

また、同じ姿勢で掃除機をかける、同じ手で歯磨きをすることが多いと思いますが、そのような体の使い方の癖もこりに繋がります。

意識していつもと反対の手で物を持ったり、逆の手を使って作業を行います。

最初はやりにくかったり、ぎこちない感じがしますが、普段と違う動作に脳が活性化します。

また、いつもと違う筋肉も使われて、いい運動になります。

そして、完全には無くなりませんが、左右差が減る事に繋がって、ゆがみが減っていきます。

根気よく続けることで、違和感も減っていきますので、気づいた時には、いつもと違う手を使いましょう。

また、どうしてもバックを持つのがきついという場合は、リュックサックにしてみたり、持ち運ぶ荷物を減らすという事もおすすめです。

肩がこりやすい 要因 3 運動不足

普段から運動で肩周りに筋肉がたくさんある方は、少しくらい姿勢が悪かったり、前かがみの姿勢があったりしても、筋肉が疲れたりしません。

また、肩を使った運動を行うと、肩の血流が良くなり、こりがほぐされます。

心拍数が上がる事により、たくさんの酸素や栄養が肩の筋肉に届くことになります。

しかし、運動量が不足している方は、このような事が起きないために、肩の筋肉に疲労物質が貯まってしまいます。

また、本来よく動くはずの肩甲骨が、背中に癒着してしまい、よく動かないくなっていることも運動不足から起きます。

運動不足の方は、ダイエットにもなりますので、運動習慣を持ちましょう。

出来れば週2日。

ウォーキングをしているという方は、肩甲骨も動かすように手を振ります。

特に、後ろに振る時に、肘を後ろにぐっと引くようにすると、背中や肩甲骨を支える筋肉が大きな刺激を受けて、血行が促進されます。

水泳など、腕を大きく回す運動は、改善効果が高いのでおすすめです。

肩がこりやすい 要因 4 首回りや肩を冷やしやすい

体が冷えると、私たちの体は血行が悪くなってしまいます。

肩の筋肉も同様です。

職場のエアコンの風が体を冷やしたり、デスクワークが合わさったりして、夏場でも肩こりに悩まされます。

筋肉量が少なかったりや代謝が低かったりして、女性の方が寒さには弱い傾向にあるので、エアコンの風に悩む方も多いのではないでしょうか。

なかなか、室内の環境を完全によくすることは難しいですから、衣服を調整して体を冷やさないようにします。

首回りが出ない服を選んだり、カーディガンやストールを上手に活用しましょう。

もちろん冬場も体が冷えますので、軽くて動きを妨げない服装で、体全体がこり固まるのを防ぎましょう。

肩がこりやすい 要因 5 精神的なストレスが強い

精神的ストレスも、肩こりに影響します。

ストレスが強いことにより、気が張って交感神経が強くなります。

緊張している時間が長いと、リラックスすることも難しくなることがあり、肩の筋肉も常に緊張して、知らず知らずのうちに肩のこりに影響します。

肩こりだけでも辛いですが、不眠や食欲不振などが出てくると、大きな問題です。

ストレスから、意識して離れて、自分を守る工夫がおすすめです。

人間関係なら、嫌な人から離れる、距離を置く。

仕事なら、上司などに相談する、より自分の力を発揮できる部所に変えてもらうなども選択肢として入れましょう。

こまめに行う肩こり改善運動

簡単にできる、肩こりに効く運動を紹介します。

肩の血行を良くすることと、動かなくなった肩甲骨を背中からはがしてよく動くようにすることを目指します。

- 指先が肩に触れるように肘を曲げる

- 上がる所まで肘を上げて、ゆるめる

- 肘を前→上→後ろへと、大きく腕を回す。

- 5回回したら、反対回しを5回行う。

※始めは小さく、慣れてきたら肩甲骨を大きく動かすように行います。

※筋肉が温かくなるまで行うと、血行が良くなって効果的です。

できれば汗ばむくらいまで行う事ができたらベストです。

筋肉が温まるまでやることで、血行が改善されます。

また、肩甲骨を背中からはがして、自由に動くようになると、肩が大変楽になります。

仕事の合間や、トイレに立った時など、こまめに行いましょう。

肘を広げなくても、肩甲骨を上や後ろに大きく動かすだけでも、運動効果があります。

まとめ

今回は、肩こりがどうして起きてくるのか、どのような場合に起きやすいのか、どうすればいいのかをお伝えしました。

- 肩こりは、同じ姿勢で長時間いること、肩周りの筋肉が緊張しっぱなしでいることから、血行が悪くなったり、疲労物質が溜まったり、肩甲骨が背中に張り付いて、痛みや苦しさ、動かしにくさが生じている

- 前かがみの姿勢が多い、いつも同じ体の使い方をする、運動不足、首や肩を冷やす、精神的なストレスが大きいなどの要因で、肩こりが起きやすいので、ケアを十分に行ったほうがいい

- こまめに肩を回して肩甲骨がよく動くようにするのもおすすめ

このような事をお伝えさせてもらいました。

もしかしたら、今までの5つの要因全てが当てはまっている方もいらっしゃるかもしれません。

それだけ頑張っているということですね。

肩のケアを大切にしましょう。

なお今回は、東京医科大学准教授で医師の、遠藤健司先生の著書『肩・首・腰・頭デスクワーカーの痛みが全部とれる医師が教える最強メソッド』を参考にさせてもらいました。

大変わかりやすい本でしたので、読んでもらうと、より改善が早くなると思います。

ストレッチやマッサージについても、様々紹介されていますので、一緒に学びましょう。

スマホや携帯電話をみんなが持つ時代になりました。

また、生活が便利になり、コロナもあって運動不足の方も多いと思います。

今回のような肩こりのケアについては、皆さんが知っておいたほうがいいことです。

皆さんの理想の体づくりの参考になれば嬉しいです。

今後もどうぞ、よろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2231a507.6685358a.2231a508.f7088127/?me_id=1254737&item_id=10003889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fiwaki-uni%2Fcabinet%2Fjimuhuku%2Fesuca1475_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2231a673.36f7cd7f.2231a674.69c3b69b/?me_id=1213330&item_id=10008152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvitafelice%2Fcabinet%2Fgoods01%2Fvkos-382z_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2145e145.c4f290c4.2145e147.9ad546fb/?me_id=1213310&item_id=19985640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4931%2F9784761274931.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント